2025年5月~7月の読書

久しぶりに、最近の読んだ本について報告する。お蔭様で、以前報告した退職後の忙しさも漸く一段落し、落ち着きを取り戻しつつある。但し、本格的な研究活動に邁進するためにはもう少しの落ち着きが必要だ。なのでこの時期も乱読が中心となった。

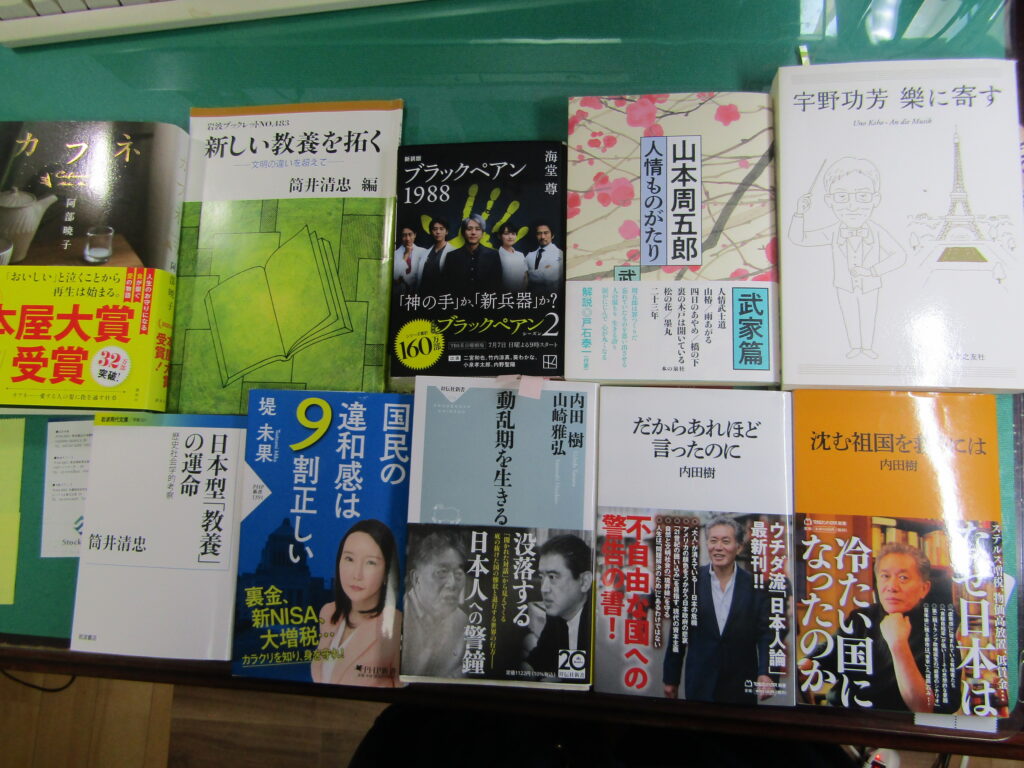

写真右上の故宇野功芳先生の『楽に寄す』である。宇野先生が没したのは2016年6月なので間もなく没後10年になる。独自の鑑識眼で独特な表現で断定的に書くのが宇野先生の特徴。持ち上げる演奏家は徹底的に評価し(評価した演奏家のダメな演奏にははっきりとノーを突きつける。それが批評家の役割だともいう)、宇野先生のお蔭で日本でもポピュラーとなった演奏家は数多い(クレンペラー、マタチッチ、シューリヒト、クナッパーツブッシュ等々)。反面、カラヤンや小沢征爾など批判は厳しい(但し、是々非々)。本書は、生前の宇野先生が自由に書いたエッセイ集。パリ旅行記など実に楽しい。山本周五郎『人情ものがたり武家篇』はさすがに山本の筆の力はすごい。人に対する温かみが溢れる物語。武士の矜持が示される。続篇は『市井篇』。海堂尊さん『ブラックペアン1988』は『チームバチスタ』に連なっていく出発点の物語。阿部暁子さん『カフネ』は本屋大賞受賞作品。突然死した男の姉と、彼の元恋人との奇妙な友情を軸に物語は進行していく。内田樹先生関連の3冊『沈む祖国を救うには』『だからあれほど言ったのに』山崎雅弘さんとの共著『動乱期を生きる』。どれも内田先生(山崎先生)ならではの独特の観察眼での鋭い日本分析。読む中での鋭い見方が、ともするとあまりにもリアルで「この国で生きていくのがいやになる」ような思いを、ついもってしまうが、最後まで読み進めるとしっかり「ならどうするか」が示される。堤未果さん『国民の違和感は9割正しい』社会問題・政治問題化している諸問題で、国民が「何かおかしい」と思っている問題を採り上げ、堤さんの視点で解説した本書だが、「9割」ではなく「全て正しい」となるように思うが。何故9割なのか著者に聴いてみたい。筒井清忠先生の『日本型「教養」の運命』と『新しい教養を拓く』2冊。今後の研究テーマに密接に関わるだけに精読を進めるためにまず読んでおいた二冊。再読する予定であるが、前者は明治の修養から教養主義が発生展開していく過程が詳細に描かれている。後者は特に文明の違いを視点に据えるため、各文明を代表する国における教養について、その国の研究者による考察が中心となっている。各文明に共通する教養について抉出している。新たな教養の再生の糸口をみつけようとする本である。

もう少し乱読の生活を続けていこうと思っている。